MORO, Javier. Senderos de libertad: la lucha por la defensa de la selva. Edición actualizada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 2006. 575p. (Colección Booket, n. 1153)

MORO, Javier. Senderos de libertad: la lucha por la defensa de la selva. Edición actualizada. Barcelona: Editorial Seix Barral, 2006. 575p. (Colección Booket, n. 1153)

El libro del escritor y periodista madrileño, Javier Moro, basado en hechos reales, proporciona una visión larga de los problemas sociales y ambientales del Brasil del siglo XX, sobretodo, de las regiones más miserables y deliberadamente olvidadas por los gobiernos.

El autor estuvo tres años en contacto directo con personajes y el ambiente narrado, recogiendo informaciones que dan al libro gran vivacidad y proporcionan, al mismo tiempo, el interés y la indignación del lector acerca de la dura realidad presentada.

Narrando el proceso de formación de la clase de los seringueiros (extractores del látex – la savia de la árbol hevea – base para fabricación del caucho), en la selva amazónica brasileña, desde la propaganda oficial del gobierno, en 1942, invitando a la población de la región Nordeste que sufría con la sequía a marchar rumbo a la mayor selva tropical del mundo para hacer riqueza, hasta el asesinato de Chico Mendes, en 1988, líder de los caucheros que logró organizar uno de los movimientos sociales más importantes de la historia del Brasil contemporáneo, aliando la conservación de la selva con el desarrollo económico sostenible de las comunidades caucheras en torno de la que posteriormente se llamó de Reservas Extrativistas. Chico Mendes fue internacionalmente reconocido por su lucha en defensa de la selva amazónica y de sus habitantes (indios, caucheros, ribeirinhos, etc.), lucha que le costó la vida por confrontar los intereses de los terratenientes en talar la selva para poner el ganado.

Senderos de Libertad tiene el mérito de ir más allá de una mera biografía de Chico Mendes. La lectura del libro suscita un conjunto de cuestiones claves acerca de la sociedad brasileña, presentes desde la época colonial, del Imperio, pasando por la República hasta nuestros días, como la violencia, la concentración del poder en las manos de los terratenientes, la corrupción, la explotación o simple destrucción del medio ambiente, el descaso con las vidas humanas, entre otros.

La concentración industrial en el sur del país y la búsqueda de un patrón de vida igual al de los países desarrollados hizo que parte de la población ignorase la vida miserable de los tantos habitantes de las regiones nordeste y norte. Tampoco los sucesivos gobiernos prestaron atención a esta realidad, dejando a la población bajo dominio de los terratenientes, algunos de ellos mismos miembros del gobierno, como diputados, senadores, comisarios de policía, jueces, etc. Javier Moro contribuyó a traer a la luz a este pasado oscuro de la historia del Brasil del siglo XX y dar voz a un pueblo olvidado o incluso no reconocido en su propio país.

Por lo tanto, discutiremos aquí el eje más general que el libro suscita y que es de los más importantes para el Brasil del siglo XXI, que es el papel del Estado brasileño frente a los problemas sociales y ambientales del país.

Desde su origen colonial, el Brasil es marcado por la explotación de los hombres (esclavización de los indígenas y de los negros traídos del continente africano, y de los blancos pobres) y de la naturaleza por una pequeña clase detentora del poder económico y político, con objetivo de abastecer el mercado mundial con productos tropicales. Todavía hoy, incluso con la industrialización de la región sur del país, el Brasil se destaca en la producción y venta al mercado internacional de productos primarios, como la carne, el café, la naranja, caña de azúcar, soja, caucho, madera, etc. Y la explotación de la mano de obra bajo trabajo casi esclavo continúa, sean hombres, mujeres o niños, como Javier Moro nos reveló acerca de los seringais en la región amazónica.

Es un hecho que en el espacio rural, la concentración de tierras en las manos de unos pocos coloca una gran masa de personas a las condiciones de trabajo impuestas por el patrón. El poder de los terratenientes es respaldado por sus influencias y presencia en la política. Aunque en 1889 haya sido proclamada la República, el poder político se concentró en las manos de los terratenientes de São Paulo, Minas Gerais y Rio que Janeiro (entonces la capital), que se alternaban en la presidencia del país.

Con la expansión de las ciudades e inicio de la industrialización, la población urbana en las ciudades del sur del Brasil asumirá un mayor peso político al mismo tiempo en que el movimiento anarquista y comunista empezaban a incomodar la elite urbana. Getulio Vargas conquistó la presidencia después de la crisis y autoproclamada Revolução de 1930, que cerraba el ciclo de los terratenientes paulistas, mineiros y cariocas en el poder. Con acciones populistas logró controlar los movimientos sociales urbanos, particularmente la clase obrera, controlando sindicatos y creando las leyes del trabajo. Pero tales leyes no incluían a los trabajadores rurales, todavía más marginalizados y expuestos a la ley de los patrones.

La posibilidad de a la venta del caucho a los EEUU abierta por la Segunda Guerra Mundial, como narró Javier Moro, proporcionó a la llamada “batalla del caucho”, una estrategia de migración orientada por el gobierno brasileiro para abastecer con mano de obra barata los rincones de explotación del caucho en la Amazonia. Entretanto, una vez dentro de la selva, tales migrantes, sobretodo de la región nordeste, eran abandonados a la propia suerte, donde prevalecían las brutales leyes de los terratenientes.

La ideología desenvolvimentista forjada en la década de 1930 por el deseo de convertir el Brasil en una gran potencia a todo costo tiene sus reflejos hasta los días de hoy. Para concretizar este sueño la clase dirigente no ha medido esfuerzos para explotar más y más los hombres y el medio ambiente del país. El ejemplo mejor es del periodo de la Dictadura Militar (1964-1985) con los grandes proyectos de infra-estructura, como las autopistas, carreteras, hidroeléctricas, en el Plan de Integración Nacional, que en última instancia buscaba integrar todos los espacios del país bajo las leyes de explotación capitalista.

Entonces la selva amazónica fue vista como un rincón a ser explorado donde la vegetación (y los olvidados habitantes de la selva) debería dar lugar a miles de cabezas de ganado. La censura de los medios de comunicación, la represión, persecuciones y tortura generalizada por el Régimen Militar impedían la crítica abierta y la propaganda oficial del gobierno presentaba la realización del sueño del progreso brasileño materializado en las grandes obras.

Con un proceso de transición pactuado o conservador, los militares empezaron, en 1978, el proceso de apertura política, legalización de nuevos partidos, fin de la censura y la vuelta de los exilados. La ley de la amnistía atendió principalmente a los intereses de los militares, al perdonar los crímenes de los perseguidos políticos, perdonaba también la brutalidad de los torturadores.

Con la agitación de los movimientos sociales y políticos centrados en poner fin al gobierno de los militares, con huelgas y manifestaciones que tomaban las calles de São Paulo y Rio de Janeiro clamando la vuelta de las elecciones directas, los medios de comunicación contrarios al Régimen centraban sus noticias en los hechos de la ruta Rio, São Paulo, Brasilia. Los episodios ocurridos en otras regiones, como en el norte o nordeste, eran considerados demasiados lejos de las luchas en el sur. Además, los medios de comunicación de aquellas regiones estaban, en su mayoría, en las manos de los grandes terratenientes, lo que las convertía en más un instrumento de dominación de las poblaciones locales.

La historia narrada por Javier Moro revela en que a duras penas y al costo de tantas vidas los caucheros de la Amazonia empezaron a ganar fuerza como movimiento social y de como personas obstinadas por la causa de los seringueiros, como Chico Mendes y Mary Allegreti, entre otros, lograron adentrarse y alterar decisiones en la cúpula del Banco Mundial que iba a financiar proyectos gubernamentales como el Polonoroeste, la abertura y asfalto de carreteras como la BR 364, que promoverían focos de destrucción de la selva Amazónica.

Debemos tener en cuenta que, a lo largo de los años sesenta, cuando empezó a ganar fuerza el movimiento ambientalista en los EEUU y en algunos países de Europa, hasta el fin del siglo XX, la imagen del Brasil delante de este movimiento era del gran villano del medio ambiente mundial con su explotación y destrucción de la naturaleza, en particular de la mayor floresta tropical del mundo.

Desde el punto de vista histórico, el ambientalismo como movimiento social organizado surgió en la segunda mitad del siglo XX, principalmente en los EEUU y en algunos países de Europa, como una reacción contra la degradación y la destrucción de la naturaleza. Rápidamente penetró en las políticas públicas nacionales, en la agenda de las relaciones internacionales, en la pauta de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

La trayectoria del Brasil como actor ambiental global se mezcla, en parte, con el propio avance de la temática ecológica al nivel internacional y los embates entre países desarrollados y en desarrollo. De inicio, las divergencias giraban en torno de problemas como el crecimiento económico, la súper populación, la pobreza y la polución. Los países en desarrollo veían las políticas ambientales defendidas por los países ricos como estrategias para evitar en desarrollo de los países pobres. Posición asumida por la delegación brasileira en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Estocolmo, en 1972.

El tema de la soberanía nacional sobre los recursos naturales del país es una discusión presente desde hacía mucho tiempo. Y es un tema hasta hoy defendido por los militares brasileños que critican el gran número de Organizaciones No Gubernamentales extranjeras localizadas en la Amazonia, sobre todo por el miedo de la biopiratería.

Hasta la década de 1980 el Brasil hizo por merecer el título de villano ambiental por las imágenes de las incontables quemas que consumían la selva amazónica provocadas por los terratenientes para hacerse con la posesión de la tierra y apacentar sus rebaños de ganado con la complacencia del gobierno brasileño. Algo muy bien narrado por Javier Moro. El cambio de postura del gobierno brasileño acerca de la defensa del medio ambiente registrada en las décadas siguientes deben mucho a los hechos ocurridos en las décadas de 1970 y 1980.

El peso de la imagen de villano no parecía afectar tanto el gobierno hasta que la amenaza de suspensión de los préstamos del Banco Mundial se hicieron un hecho, debido las denuncias del movimiento de los seringueiros encabezada por Chico Mendes y los amigos que hizo en EEUU y Europa sensibles a la causa de los caucheros y sobretodo a la causa ambiental.

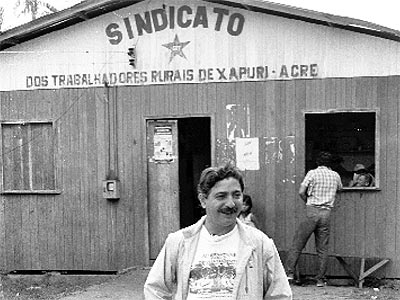

Encabezando las acciones del sindicato de los caucheros y por los avances conseguidos hasta conseguir el apoyo internacional, el asesinato de Chico Mendes parecía inevitable, y lo fue. Asesinado el 22 de diciembre de 1988, Chico Mendes se convirtió en héroe para algunos y sus ideales continuaron siendo la pesadilla para los que quieren transformar la selva amazónica en un gran pasto. Su muerte ganó repercusión internacional y la presión sobre el gobierno brasileiro se hizo por todos los lados.

Delante de estos hecho, se comprende la mudanza de actitud del gobierno brasileño frente alas cuestiones ambientales hasta el punto de pleitear junto a la ONU para que la realización de la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo fuese celebrada en la ciudad del Rio de Janeiro, en 1992. (conseguido en diciembre de 1989, resolución 44/228)

En 1989, el presidente José Sarney decreta la creación de la primera Reserva Extrativista do Brasil, localizada en Acre, materializando más una conquista de los pueblos de la selva. Actualmente la región amazónica presenta cerca de 45 Reservas Extrativistas. Entretanto, la mayoría de estas Reservas padecen de la falta de apoyo de los gobiernos para su a manutención y su efectiva implantación como espacio natural protegido destinado solamente a la extracción de recursos naturales renovables por las poblaciones locales. Hay informes del año de 2008 acerca de casos donde fueron registradas talas de árboles y la presencia de cerca de 10.000 cabezas de ganado en interior de las Reservas, lo que revela la necesidad de una vigilancia más cercana por parte del gobierno frente a los intereses de los terratenientes vecinos.

Los dos mandatos del presidente Lula han dado un poco más de atención a la región, sobretodo por la actuación de la Ministra del Medio Ambiente, la acreana Marina Silva, hija de seringueiros tuvo su formación política inspirada en Chico Mendes, haciéndose amigos personales. En el periodo en que estuvo en el Ministerio (2003-2008) Marina entró en conflicto con otros Ministerios del gobierno, siendo el más agudo en 2008, con la Ministra de la Casa Civil Dilma Rousseff que acusaba el Ministerio del Medio Ambiente de retardar el progreso del país por la demora en expedir las licencias ambientales a los proyectos del gobierno en la amazonia.

La victoria de Dilma Rousseff para presidenta del Brasil da continuidad y coloca en evidencia el trazo característico de la conducta del Partido de los Trabajadores (PT), que es el fortalecimiento del Estado, pero su actuación todavía continúa guiada por el ideal desarrollista que relega la conservación del medio ambiente al segundo plano y se acerca a las poblaciones pobres meramente con políticas asistencialistas, lo que tiene un gran valor electoralista. La esperanza es que haya cambios más profundos velando por la efectiva conservación ambiental y equidad social. Pero, la trayectoria del país nos muestra que sin presión popular los gobernantes solamente no promoverán tales cambios.

Javier Moro ha explicitado el triste caso de los pueblos miserables del norte y nordeste, marginalizados por la falta de acción de los sucesivos gobiernos, y la difícil batalla da la supervivencia en la selva bajo las leyes de los patrones. El texto evidencia hechos presentes desde la colonización portuguesa en América. Luchar contra la persistencia del descaso en la utilización de los recursos naturales y la explotación de gran parte de la población, mantenida en condiciones subhumanas es el desafío del Brasil para el siglo XXI. Y el libro de Javier Moro nos hace pensar sobre la larga duración de ese proceso, pero también en la fuerza transformadora que puede emerger justamente de la clase de los explotados, si consiguen organizarse en torno de un ideal común.

Carlos Alberto Menarin